🌍 1. 一般的な定義

リバウンド効果(Rebound Effect) とは、エネルギー効率の向上(断熱性能の向上、省エネ機器、スマートシステムなど)によって、単位あたりのエネルギー使用コストが下がるため、利用者がより多く使うようになり、結果的に総エネルギー消費量が減らない、あるいは増加してしまう現象です。

🔍 2. リバウンド効果の種類

(a) 直接的リバウンド(Direct Rebound)

効率改善が行われた同じ分野の中で起こる現象。

例:

-

断熱性の高い住宅 → 暖房や冷房を長時間使用。

-

LED照明 → 照明器具を増やしたり、つけっぱなしにする。

-

低燃費車 → 走行距離が増える。

👉 結果:同じサービス(暖房、照明、移動)のためのエネルギー使用量が再び増える。

(b) 間接的リバウンド(Indirect Rebound)

エネルギーコストの節約分を、別のエネルギー消費活動に使う場合。

例:

-

電気代の節約 → 新しい家電や旅行に使う。

-

冷暖房費の節約 → 娯楽設備を増やす。

(c) マクロ経済的リバウンド(Economy-Wide Rebound)

社会全体では、省エネ技術が生産コストを下げることで、消費と生産が拡大し、国家全体のエネルギー消費が増加する現象。

💡 3. 心理的・社会的メカニズム

| メカニズム | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| モラルライセンシング(Moral Licensing) | 「良いことをした」意識で無意識に浪費を許す。 | 「環境に優しい家だから、冷房を多めに使っても大丈夫。」 |

| コスト認識の低下(Perceived Cost Reduction) | コストが低く感じられると、節約意識が薄れる。 | 「LEDだから、一晩中つけておいても大丈夫。」 |

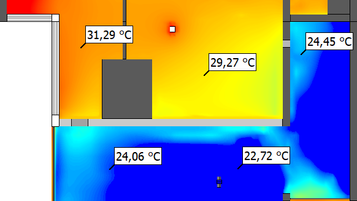

| 快適性の最大化(Comfort Maximization) | コスト意識よりも快適性を優先する。 | 「今はもっと快適な温度に設定できる。」 |

🏠 4. 建築分野でよく見られるリバウンド現象

-

パッシブハウスやゼロエネルギー住宅:

暖房・冷房をより長時間使用する傾向。 -

LED+スマート照明システム:

照明の使用時間や数が増える。 -

IAQ・換気の自動制御システム:

住民が窓を開けなくなり、自然換気の利点が失われる。

⚖️ 5. リバウンド効果を抑えるための対策

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 行動中心設計(Behavior-Centered Design) | 実際の利用習慣に合わせた設計と操作性の工夫。 |

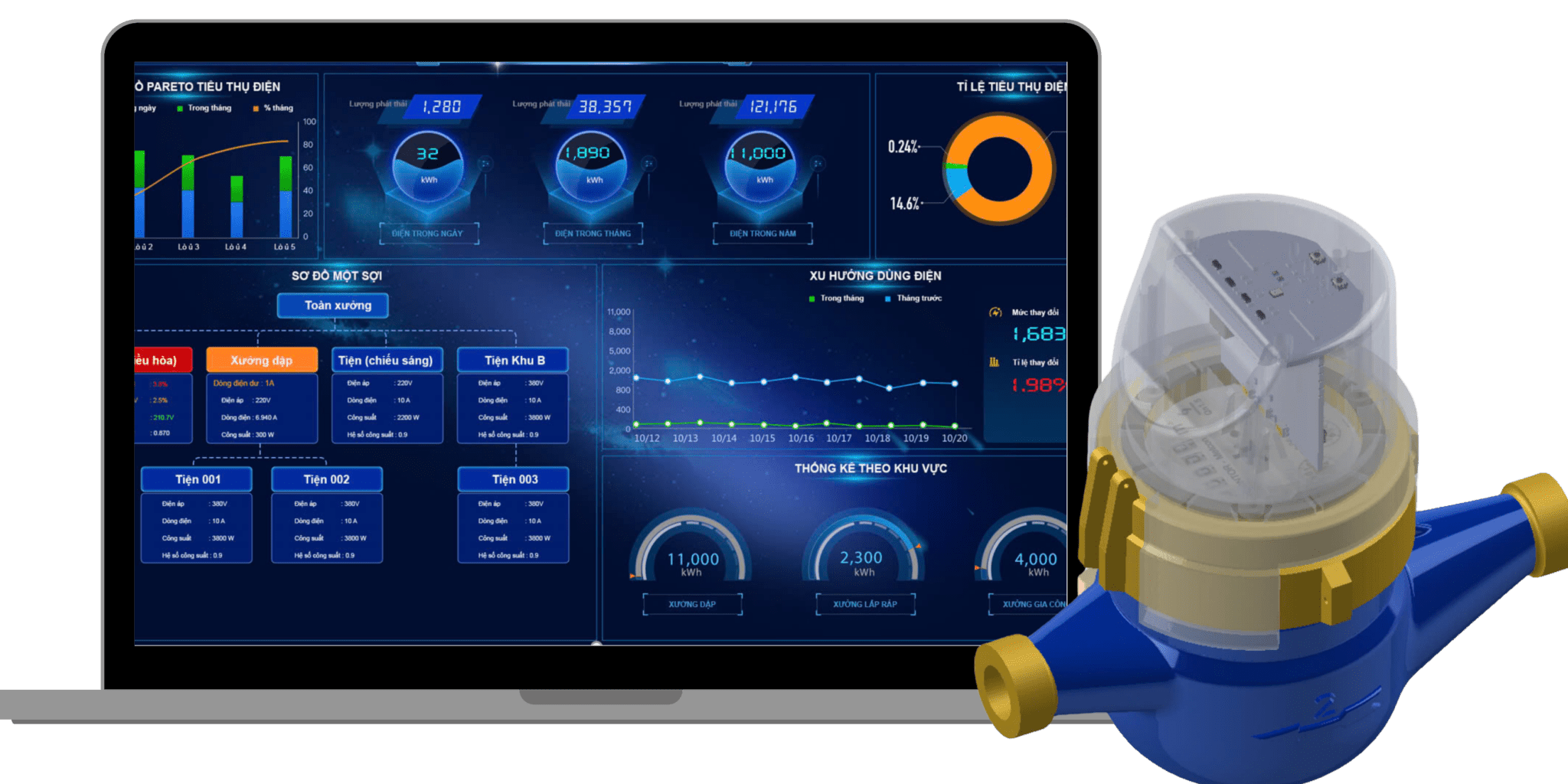

| ユーザー教育とリアルタイムフィードバック | エネルギー使用量を可視化し、意識を高める。 |

| 動的料金制度(Dynamic Pricing) | コスト意識を維持し、過剰使用を防ぐ。 |

| 快適性と効率のバランス設計 | 現実的な行動に基づく最適な効率を目指す。 |

🔚 6. まとめ

リバウンド効果は私たちにこう教えてくれます:

技術だけでは省エネルギーを達成できない。人間の行動が鍵である。

教育、フィードバック、人間中心の設計がなければ、

どんな「省エネ建築」でもエネルギー浪費の建物になり得るのです。

タグ

関連ニュース

HVACにおけるCFD:技術ツールか、それとも単なる可視化か?

CFDは次のような目的で使われているだけだ、と思われがちです。・レポート用のカラフルな画像作成・施主に分かりやすく説明するためのイメージ図 しかし、正しく使用されたCFDは、HVAC運用リスクを低減するための重要な技術ツールです。 CFDで早期に発見できる課題 CFDは、従来の計算手法では見逃されがちなリスクを可視化します。・外気がショートサーキットし、居住域に届いていない・風速が高く、不快なドラフトが発生・室内温度分布の不均一・空間形状に適さない吹出口・吸込口の配置 「本来のCFD解析」に必要な要素とは 適切なCFD解析には、以下が不可欠です。・明確な評価基準との整合(ASHRAE 55、ASHRAE 62.1)・評価対象を居住域(Occupied Zone)に集中・単なる可視化に留まらず、規格適合性に関する結論を提示 SAOでは、CFDを単なる説明用ツールではなく、技術的な検証手法として活用しています。 👉 ASHRAE基準に基づくSAOのCFDアプローチをご紹介します。...

詳細を見る

計算上は問題ない HVAC なのに、なぜ不快感が生じるのか?

多くのオフィス、ホテル、商業施設プロジェクトにおいて、HVAC システムは計算上の能力および風量に基づいて適切に設計されています。しかし、実際に運用を開始すると、利用者から以下のような不満が頻繁に寄せられます。 あるエリアは寒すぎる一方、別のエリアは暑い 直吹きの気流による不快感 期待される快適性が得られない執務・滞在空間 これらの問題の原因は、設備能力ではなく、空間内における空気の分布方法にあるケースがほとんどです。 計算結果 ≠ 実際の体感 従来の設計計算では、以下を満たすことができます。 総風量 空間全体の熱負荷 しかし、次の点までは把握できません。 室内における気流の流れ方 デッドゾーンやショートサーキット現象の発生 人が滞在する occupied zone における実際の環境条件 CFD...

詳細を見る

空気の質:基準は枝葉、環境こそが根本である

現在の資料、特にIAQに関するホワイトペーパーを見ると、ひとつの明確な事実が浮かび上がる。世界共通の統一された室内空気質(IAQ)基準は、いまだ存在していない。各国・各組織でガイドラインや基準が大きく異なり、その結果、政府、システムインテグレーター、建築主、そして一般社会は、明確で行動可能な指標を持てずにいる。 しかし、より本質的な問いは「基準が不足していること」ではない。なぜ私たちは、空気を“守る”ために、これほど多くの基準や装置に依存するようになったのか。 問題の根本は、室内空間ではなく、人類の自然環境そのものにある。資源を過剰に消費し、必要以上にエネルギーと物質を使い続けることで、自然環境は破壊され、屋外の空気が汚染される。その結果として、室内空気質の悪化が避けられなくなる。そして私たちは、その“結果”に対処するため、さらに多くの基準、機器、システムを生み出すことになる。 別の視点から見れば、現在のIAQ基準やソリューションの一部は、商業的目的と強く結びついていることも否定できない。センサー、空気清浄機、高度なHVAC機器の大量生産は、資源、エネルギー、そして製品ライフサイクル全体での環境負荷を伴う。慎重に扱わなければ、「健康を守るための技術」が、結果的に環境破壊を助長するという矛盾を生む可能性がある。 もちろん、IAQ基準そのものが誤りというわけではない。特に弱い立場の人々を守り、社会の認識を高めるために、基準は必要である。しかし、基準はあくまで手段であり、目的ではない。 真の目的は、自然と調和した暮らし方に立ち返ることだ。足るを知り、不要な消費を減らし、資源を尊重し、自然換気、緑化、持続可能な設計を優先する。環境が守られていれば、空気の清浄さは管理対象ではなく、当たり前の前提となる。 結局のところ、環境を愛することは、センサーや基準から始まるのではない。それは一人ひとりの意識と選択から始まる。環境が守られたとき、空気の質は技術競争の対象ではなく、**「お金で買うものではない、自然からの贈り物」**として本来の姿を取り戻すだろう。...

詳細を見る