持続可能な未来を設計する

目次

- 2030チャレンジの概要

- 常にパッシブ戦略から始める

- 建築形状の検討

- 効果的な建物外皮の設計

- 空気漏れと施工の実践

- アクティブ戦略

- 先進的な建物制御システム

- 省エネルギー機器とシステム

- 再生可能エネルギー

- 結論

第1章:2030チャレンジの概要

「2030チャレンジ」は、建築業界全体がエネルギー効率の最適化戦略を優先し、建物が環境に与える負の影響を最小限に抑えることを目的とした、全国規模の取り組みです。このイニシアチブは、報告のための標準的な枠組みを提供し、すべての建築設計会社が年間エネルギー使用量(EUI)の削減目標を競い合うことを可能にします(2023年の目標は基準値から80%の削減)。

2006年以降、アメリカ建築家協会(AIA)は「2030チャレンジ」を採用し、建築設計会社に対し、化石燃料の消費、温室効果ガス(GHG)の排出、およびエネルギー使用量の削減をプロジェクトにおいて推進するよう奨励しています。2030年に向けて、削減目標は段階的に増加し、すべての参加企業がネットゼロ(正味の排出量がゼロ)を達成するための経験と知識を蓄積することが期待されています。

第2章:常にパッシブ戦略から始める

パッシブ戦略(またはパッシブ設計)は、建物の内部空間をエネルギーを使用せずに快適な温熱環境に保つために、地域の気候や現地の条件を活用する設計手法です。これらの要素は、自然の条件を利用して空間を冷却、加熱、日射遮蔽、または換気し、冷暖房の負荷を軽減します。

パッシブ戦略を採用する設計には、制約要因を理解し、機械的なシステムに頼らずに設計上の解決策を提供することが求められます。一般的な例として、以下が挙げられます:

🔸 建物の形状と方位

🔸 高性能な断熱材

🔸 高性能なガラスシステム

🔸 熱容量の大きい材料(サーマルマス)

🔸 日射遮蔽装置

パッシブ設計の最大の課題は、これらの戦略が設計プロセスの初期段階から統合されなければ効果が得られないことです。気候が建物に与える影響を深く理解している建築家は、よりエネルギー効率が高く、コスト効果の高い建物を設計する能力があります。

アメリカ建築家協会(AIA)は、「2030パレット」というツールを提供しており、適用可能なパッシブ設計戦略のリストと、それぞれの建物タイプや気候に適したガイドラインが含まれています。

パッシブ戦略は、設計初期段階で統合することができ、気候が暑い地域や寒い地域に応じて適用されます。以下のような専門的な資料にまとめられています:

🔸 エネルギー効率の高い建物システムのための4つのパッシブ戦略

🔸 高性能建物設計の包括的ガイドライン

これらは、以下の3つの主要なカテゴリーに分類されます:

▪️ エネルギー効率

▪️ 電化

▪️ 再生可能エネルギー

第3部:建物マス計画の方針

建物のマス(Massing)、すなわち建物の形状および配置方向は、設計初期段階で常に最優先で検討すべき要素です。既存建物の改修など、形状や位置が変更不可能な場合を除き、このステップは不可欠です。

エネルギー効率の観点から見ると、建物のマスがコンパクトな構成で、かつガラス面積が外皮全体の40%未満である場合、最も効率的な設計とされています。しかしながら、ガラス面積を減らすことは自然採光量の減少につながり、その結果、人工照明への依存が高まる可能性もあります。

多くの場合、冷房負荷の主な要因は建物外皮ではなく、内部負荷によって発生します。以下のような施設では特に顕著です:

▪️ 病院

▪️ 研究室

▪️ 高い人員密度または多くの機器を有する建物

これは、機器や人間が放出する熱量が、外皮を通して侵入する熱量よりも大きいためです。ただし、不適切な外皮設計は、これらの内部負荷を悪化させ、冷房の「ピーク負荷」を引き起こす可能性があり、その結果、空調・電気設備により大きな容量が必要になります。

効果的なマス計画戦略:

▪️ 都市計画や建築的要件を優先し、建物マスを選定。その後、性能分析に基づき最適化を行います。

▪️ 内部負荷が支配的な施設であっても、地域の気候に適した外皮の採用は依然として非常に重要です。

▪️ 建物の形状および外皮を確定した後、さらなる要素を分析し、エネルギー消費をネット・ゼロ(Net-Zero)に近づける必要があります。

パート4:建物の外皮設計をより効果的にする

屋根、壁、ガラスに高性能な断熱材を使用することで、建物のエネルギー使用量(EUI)を大幅に削減できます。これは特に、季節ごとの温度変動が顕著な地域において効果的です。優れた外皮設計は、暖房および冷房のピーク負荷を軽減し、設備の規模を縮小することで、初期投資コストの削減にもつながります。

ただし、全体的な設計を考慮する際には、ある要素(例えば外皮)の性能向上が他の要素の要件を緩和し、建物全体の最適化に寄与することを理解する必要があります。

1. 壁の戦略(WALL STRATEGIES)

R値(熱抵抗値):壁の断熱性能を評価する指標です。

低い:R-5 ~ R-13

中程度:R-14 ~ R-18

高い:R-19 ~ R-40

建物の規模、用途、分析結果に応じて、適切なR値を選定します。R値が高いほど、断熱性能が優れています。

分類:

🔸 放射率(Emissivity):壁を通じて伝わる熱量に影響を与えます。

▪️ 物体の熱放射率を理想的な黒体と比較した比率(0~1の値)。

▪️ 放射率が低い壁面(例:白色で反射性の高い壁)は熱吸収を抑え、暑い地域に適しています。

▪️ 暗色の壁は熱吸収を高め、寒冷地に適しています。

🔸 熱容量(Thermal Mass):材料が熱を吸収・蓄積する能力。

▪️ コンクリートやレンガなどの熱容量が高い材料は、屋内温度を安定させ、特に日中の外気温の変動が大きい場合に効果的です。

▪️ 一方、木材や薄い金属などの材料は熱を速やかに吸収・放出するため、温度変動の大きい地域での主要な外皮材としては適していません。

2. 屋根の戦略(ROOF STRATEGIES)

壁と同様に、屋根のR値は屋根材の断熱性能を測定する指標です。

▪️ 屋根は、空調空間の最上部に位置する断熱面であり、太陽放射や熱、風雨から建物を保護する役割を果たします。

▪️ 熱的外皮の一部として、屋根は建物内外の熱移動に大きな影響を与えます。

屋根のR値分類:

▪️ 低断熱性能:R-9 〜 R-18

▪️ 中断熱性能:R-19 〜 R-25

▪️ 高断熱性能:R-26 〜 R-50

追加の要素:

▪️ 反射コーティング(Reflective Coatings):屋根表面の太陽熱吸収を抑えることで、冷房負荷の軽減に寄与します。

▪️ グリーンルーフ(Green Roofs):断熱効果を高めるとともに、都市型ヒートアイランド現象の緩和や蒸発散作用による冷却効果を提供します。

3. ガラス戦略(GLAZING STRATEGIES)

ガラスは、窓やカーテンウォールなど、建物外皮の中で光を透過する面であり、以下のような重要な役割を果たします:

▪️ 自然光の供給

▪️ 太陽熱の取得

▪️ 居住者への眺望の提供

主なガラスの種類:

▪️ 透明ガラス、着色ガラス

▪️ 強化ガラス、合わせガラス(安全ガラス)

▪️ 特殊コーティングガラス(Low-E、反射ガラスなど)

▪️ 単層、複層、三層ガラス(シングル/ダブル/トリプル・グレージング)

ガラスの性能指標:

1. U値(熱貫流率)

▪️ 値が低いほど断熱性能が高く、冷暖房負荷の削減につながります。

2. SHGC(太陽熱取得係数)

▪️ 値の範囲:0 ~ 1

▪️ 値が高いほど太陽熱が多く室内に取り込まれ、冷房負荷が増加します。

▪️ 高温地域(ASHRAE Zone 1–4)では、SHGC < 0.4 のガラスが推奨されます。

3. VT(可視光透過率)

▪️ 人間の目に見える範囲の光がどれだけ透過するかを示す指標です。

▪️ 値の範囲:0 ~ 1(または 0% ~ 100%)

▪️ 無色ガラスは VT ≒ 90% に達することが可能です。

▪️ 着色ガラスやコーティングガラスは通常 VT ≒ 35–80%

▪️ 方位ごとに適切なVTを選定し、まぶしさや過熱を回避する必要があります(例:南向きの窓がある高温地域の場合)。

4. 日射遮蔽装置(ブラインド、カーテン、スクリーンなど)

▪️ 遮蔽効果は SDF(Shading Device Factor) によって評価されます。

例:SDF = 0.35 のブラインド → 光の65%を遮断

▪️ 外付けの明色またはメッシュ型ブラインドは、日射コントロールに効果的です。

第5部:空気漏れと施工実務

1. 空気漏れ(インフィルトレーション)

空気漏れとは、建物の隙間(ひび割れ、建具のすき間、気密性の低い窓・扉など)を通じて、外部の空気が意図せず建物内に侵入する現象を指します。これは以下の影響をもたらします:

▪️ 室内空気質(IAQ)の低下

▪️ 不要な空気を処理するための空調エネルギー消費の増加

空気漏れの管理基準:

▪️ 国際的な高性能建築基準(例:パッシブハウス)では、空気漏れ量 ≤ 0.6 ACH @ 50 Pa が求められます

▪️(ACH:試験圧力50パスカルにおける1時間あたりの空気交換回数)

空気漏れに影響する要因:

▪️ 建物外皮の気密性能

▪️ 風速および風向

▪️ スタック効果(煙突効果)

▪️ 屋内外の気圧差

空気漏れの管理は、設計段階から施工・引き渡しまでの一貫した対応が不可欠です。

2. スタック効果と空気漏れへの影響

スタック効果(煙突効果)とは、屋内外の温度差によって垂直方向に空気が移動する現象です。

▪️ 特に高層建築においては、スタック効果により負圧領域が発生し、外気が無制御に流入しやすくなります

→ これが空気漏れを助長し、冷暖房負荷の増加や建物全体の性能低下につながります

空気漏れ対策の戦略:

▪️ Passive Houseなどの高気密基準に準拠した設計・施工

▪️ ブロワードアテスト(気密試験)による事前検証と漏れ箇所の特定・修正

▪️ 効果的かつ連続的なエアバリア(空気遮断層)の設置

▪️ 主要出入口には必要に応じてエアロック(前室)**を設け、外気侵入を抑制

第6章:アクティブ戦略(能動的戦略)

アクティブ戦略とは、空間の加熱、冷却、換気などを行うために、電気機械設備や燃料システムを活用する設計手法です。代表的な例には以下が含まれます:

▪️ 電気照明システム

▪️ センサー制御装置

▪️ 空調設備(HVAC)

快適性を最適化し、エネルギー使用を最小限に抑えるためには、まずパッシブ戦略(受動的戦略)を優先すべきですが、アクティブ戦略は、パッシブ手法だけでは対応できない性能要件を補完する役割を担います。

テクノロジー ― ネットゼロへの鍵

テクノロジーは、ネットゼロ達成への道のりにおいて不可欠な要素です。電化の推進から空気浄化システムに至るまで、建築環境に先進技術を統合することで、エネルギー効率の大幅な向上が可能となります。

現在、さまざまな高度な技術が実用化されていますが、真に効果を発揮するためには、建築の初期設計段階から統合される必要があります。これにより、建物のライフサイクル全体を通して、ネットゼロの目標を一貫して達成・維持することが可能になります。

第7章:先進的なビル制御システム

先進的なビル制御システムとは、建物内の各種設備やシステムの管理・監視・最適化を行うための技術およびシステムを指します。

1. 照明制御

照明は世界全体の電力消費量の約19%以上を占めています。以下のような高効率な照明技術とスマート制御システムを導入することで、コストとエネルギーの大幅な削減が可能です:

▪️ 調光スイッチ(Dimmers)

▪️ 人感センサー(Occupancy Sensors)

▪️ 昼光センサー(Daylight Sensors)

▪️ タイマー制御(Timers)

🔸 人感センサー(Occupancy Sensors)

人の動きを感知して、照明・空調・換気システムを自動的にオン/オフします。

🔸 昼光センサー(Daylight Sensors)

自然光の量を測定し、必要に応じて人工照明の明るさを自動調整またはオフにします。

このプロセスは「デイライト・ハーベスティング(Daylight Harvesting)」と呼ばれ、照明エネルギーを20〜60%削減することができます。

➡ これらのセンサーはNet-Zero設計において不可欠です。設計段階で採用が未確定の場合でも、部分的または全体的な導入によるエネルギー削減効果と投資回収期間を評価するため、シミュレーションの実施を推奨します。

2. 建物エネルギー管理システム(BEMS)

**ビル自動化システム(BAS)や建物エネルギー管理システム(BEMS)**は、以下の機能を担います:

▪️ センサー・計測機器・コントローラー・アクチュエーターからデータを収集

▪️ データの分析、異常検出、アラート送信

▪️ 効率的で省エネルギーな建物運用を支援・最適化

🔸 導入によるメリット:

▪️ シンプルなBEMS:ユーザーのニーズに応じた運用調整が可能

▪️ 高度なBEMS:制御機能の最適化、警報管理、性能監視が可能

▪️ 建物全体のエネルギー消費を10〜30%削減可能

第8章:省エネルギー機器およびシステム

1. 機器(EQUIPMENT)

日常の業務や生活に使用される機器による電力消費は、一般的に「プラグ負荷(Plug Loads)」または「補助負荷/その他の負荷(Miscellaneous Loads)」と呼ばれます。これには以下が含まれます:

▪️ パソコン

▪️ コーヒーメーカー

▪️ 冷蔵庫

▪️ テレビ

▪️ その他の電子機器(ユーザーによって使用されるもの)

これらの機器は建物全体のエネルギー消費に直接影響を与えるだけでなく、発生する熱によって冷房負荷が増加し、年間のエネルギー使用量にも影響を及ぼします。

🔸 機器に関するメリット:

▪️ 機器は建物の外皮(エンベロープ)よりも寿命が短く(5〜10年)、定期的に更新が可能

▪️ そのため、継続的なエネルギー効率の向上が見込める分野でもあります

➡ ENERGY STARやそれに相当する認証を取得した高効率機器の導入を優先してください。

建物の用途によって、**機器電力密度(Equipment Power Density)**は異なります。まずは、エネルギー効率の高い機器選定に関するガイドラインを参考にするのが効果的です。

2. 空調・換気・暖房システム(HVAC)

アメリカ合衆国エネルギー省(US DOE)によると:

▪️ 住宅におけるエネルギー消費の約**90%がHVACによるもの

▪️ 商業施設では約60%**を占める

➡ したがって、適切なHVACシステムの選定は、建物のエネルギー効率・運用コスト・居住者の快適性に直結します。

🔸 選定時に考慮すべき要素:

▪️ 建物における暖房・冷房の需要

▪️ システムの効率性および環境負荷

▪️ 建物の形状・空間構成

▪️ 設置・運用の制約や課題

通常、HVACの選定は機械・電気・配管(MEP)エンジニアの担当ですが、「商業用HVACシステム選定ガイドライン」などを参照すれば、施主や設計者としても理解を深め、効果的に連携・判断することが可能です。

第9章:再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの導入は、ネット・ゼロ(Net-Zero/正味排出量ゼロ)の目標を達成するための最終的かつ重要な手段です。これは、以下のようなオンサイト発電技術を通じて実現されます:

▪️ 太陽光発電パネル(PV:Photovoltaic)

▪️ 風力タービン

▪️ その他の再生可能資源:バイオエネルギー、地熱、 水素、水力発電 など

🔸 再生可能エネルギーの導入メリット:

▪️ 従来の電力網への依存を削減し、長期的なエネルギーコストの削減に貢献

▪️ 温室効果ガスの排出量を抑制(再生可能エネルギーはほぼCO₂を排出しない)

▪️ 石炭や石油などの高排出エネルギー源の代替として社会的価値が高い

太陽光発電システム(PHOTOVOLTAICS – PV)

太陽光発電(PV)は、現在最も普及し、信頼性の高い再生可能エネルギー技術のひとつです。太陽電池を内蔵したパネルによって:

▪️ 太陽光を吸収

▪️ 直接、クリーンな電力に変換・供給することが可能です

🔸 プロジェクトにおけるPV導入ステップ:

▪️ 最初のステップは、システムの規模と建物への供給割合を正確に見積もること

▪️ 設置場所の選定例:

- 建物の屋上(※機械設備などによる遮蔽がないことが前提)

- 駐車場の屋根部分

- 独立型の専用フレーム構造

🔸 重要な注意点:

▪️ 再生可能エネルギーの導入前に、まず**建物のエネルギー消費最適化(省エネ)**を行うことが重要です

▪️ PVシステムは初期投資コストが高いため、エネルギー需要の削減によって必要なシステム容量を抑制し、結果として費用対効果と導入可能性を高めることができます

第10章:結論と最終的な考察

〜2030年目標達成への第一歩〜

🔸 明確な目標設定

2030チャレンジを達成するための最初で最も重要なステップは、自社がコミットする具体的な目標を明確にすることです。設計チームの主要メンバーと共に計画を立て、以下を構築してください:

▪️ 実施すべき具体的なタスク一覧

▪️ 守るべき現実的なタイムライン

🔸 合理的な戦略

▪️ 暖房や冷房の負荷を最大限に削減するために、まず**パッシブソリューション(受動的手法)**を優先的に採用してください。

▪️ 次に、アクティブソリューション(能動的手法)を統合し、最後に再生可能エネルギーを導入します。

▪️ 常にシミュレーションによる検証を行い、提案されたソリューションの実効性を確認してください。もし結果に異常があれば、入力条件の誤りや不十分な点が考えられます。

タグ

関連ニュース

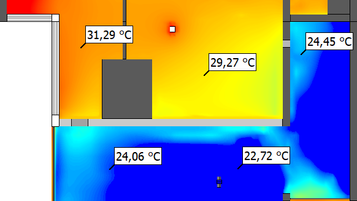

HVACにおけるCFD:技術ツールか、それとも単なる可視化か?

CFDは次のような目的で使われているだけだ、と思われがちです。・レポート用のカラフルな画像作成・施主に分かりやすく説明するためのイメージ図 しかし、正しく使用されたCFDは、HVAC運用リスクを低減するための重要な技術ツールです。 CFDで早期に発見できる課題 CFDは、従来の計算手法では見逃されがちなリスクを可視化します。・外気がショートサーキットし、居住域に届いていない・風速が高く、不快なドラフトが発生・室内温度分布の不均一・空間形状に適さない吹出口・吸込口の配置 「本来のCFD解析」に必要な要素とは 適切なCFD解析には、以下が不可欠です。・明確な評価基準との整合(ASHRAE 55、ASHRAE 62.1)・評価対象を居住域(Occupied Zone)に集中・単なる可視化に留まらず、規格適合性に関する結論を提示 SAOでは、CFDを単なる説明用ツールではなく、技術的な検証手法として活用しています。 👉 ASHRAE基準に基づくSAOのCFDアプローチをご紹介します。...

詳細を見る

計算上は問題ない HVAC なのに、なぜ不快感が生じるのか?

多くのオフィス、ホテル、商業施設プロジェクトにおいて、HVAC システムは計算上の能力および風量に基づいて適切に設計されています。しかし、実際に運用を開始すると、利用者から以下のような不満が頻繁に寄せられます。 あるエリアは寒すぎる一方、別のエリアは暑い 直吹きの気流による不快感 期待される快適性が得られない執務・滞在空間 これらの問題の原因は、設備能力ではなく、空間内における空気の分布方法にあるケースがほとんどです。 計算結果 ≠ 実際の体感 従来の設計計算では、以下を満たすことができます。 総風量 空間全体の熱負荷 しかし、次の点までは把握できません。 室内における気流の流れ方 デッドゾーンやショートサーキット現象の発生 人が滞在する occupied zone における実際の環境条件 CFD...

詳細を見る

空気の質:基準は枝葉、環境こそが根本である

現在の資料、特にIAQに関するホワイトペーパーを見ると、ひとつの明確な事実が浮かび上がる。世界共通の統一された室内空気質(IAQ)基準は、いまだ存在していない。各国・各組織でガイドラインや基準が大きく異なり、その結果、政府、システムインテグレーター、建築主、そして一般社会は、明確で行動可能な指標を持てずにいる。 しかし、より本質的な問いは「基準が不足していること」ではない。なぜ私たちは、空気を“守る”ために、これほど多くの基準や装置に依存するようになったのか。 問題の根本は、室内空間ではなく、人類の自然環境そのものにある。資源を過剰に消費し、必要以上にエネルギーと物質を使い続けることで、自然環境は破壊され、屋外の空気が汚染される。その結果として、室内空気質の悪化が避けられなくなる。そして私たちは、その“結果”に対処するため、さらに多くの基準、機器、システムを生み出すことになる。 別の視点から見れば、現在のIAQ基準やソリューションの一部は、商業的目的と強く結びついていることも否定できない。センサー、空気清浄機、高度なHVAC機器の大量生産は、資源、エネルギー、そして製品ライフサイクル全体での環境負荷を伴う。慎重に扱わなければ、「健康を守るための技術」が、結果的に環境破壊を助長するという矛盾を生む可能性がある。 もちろん、IAQ基準そのものが誤りというわけではない。特に弱い立場の人々を守り、社会の認識を高めるために、基準は必要である。しかし、基準はあくまで手段であり、目的ではない。 真の目的は、自然と調和した暮らし方に立ち返ることだ。足るを知り、不要な消費を減らし、資源を尊重し、自然換気、緑化、持続可能な設計を優先する。環境が守られていれば、空気の清浄さは管理対象ではなく、当たり前の前提となる。 結局のところ、環境を愛することは、センサーや基準から始まるのではない。それは一人ひとりの意識と選択から始まる。環境が守られたとき、空気の質は技術競争の対象ではなく、**「お金で買うものではない、自然からの贈り物」**として本来の姿を取り戻すだろう。...

詳細を見る